Uno dei meriti più impressionanti del percorso autorale di Michael Mann, in quanto regista, è il fatto che sembri pienamente consolidato fin dall’inizio. Se osserviamo la produzione televisiva The Jericho Mile e, soprattutto, il suo esordio cinematografico Thief, scopriremo temi, personaggi, battute, situazioni, inquadrature e scelte di montaggio che riappaiono in tutti i suoi lavori successivi.

In questa carrelata, è facile saltare una tappa che contraddice una lettura tendenzialmente monolitica della sua opera. In primo luogo, per ragioni materiali: si tratta di un film indisponibile sui canali di esibizione domestica tradizionali, per via di garbugli legali sui diritti della colonna sonora composta dai Tangerine Dream, nonché per volere dello stesso regista, rimasto insoddisfatto col risultato finale. In secondo luogo, per ragioni retoriche: il resto della sua filmografia è così coeso da non lasciare posto al “brutto anatroccolo,” della cui esistenza non si riesce a capacitarsene.

Come accennato, lo stesso Mann incoraggia questo taglio, ammesso senza grandi obiezioni persino su pubblicazioni critiche specializzate e monografie. Basti pensare che il profilo dedicatogli dalla casa editrice Taschen lo definisce, senza mezzi termini, “quel film col brutto pupazzo di gomma.”

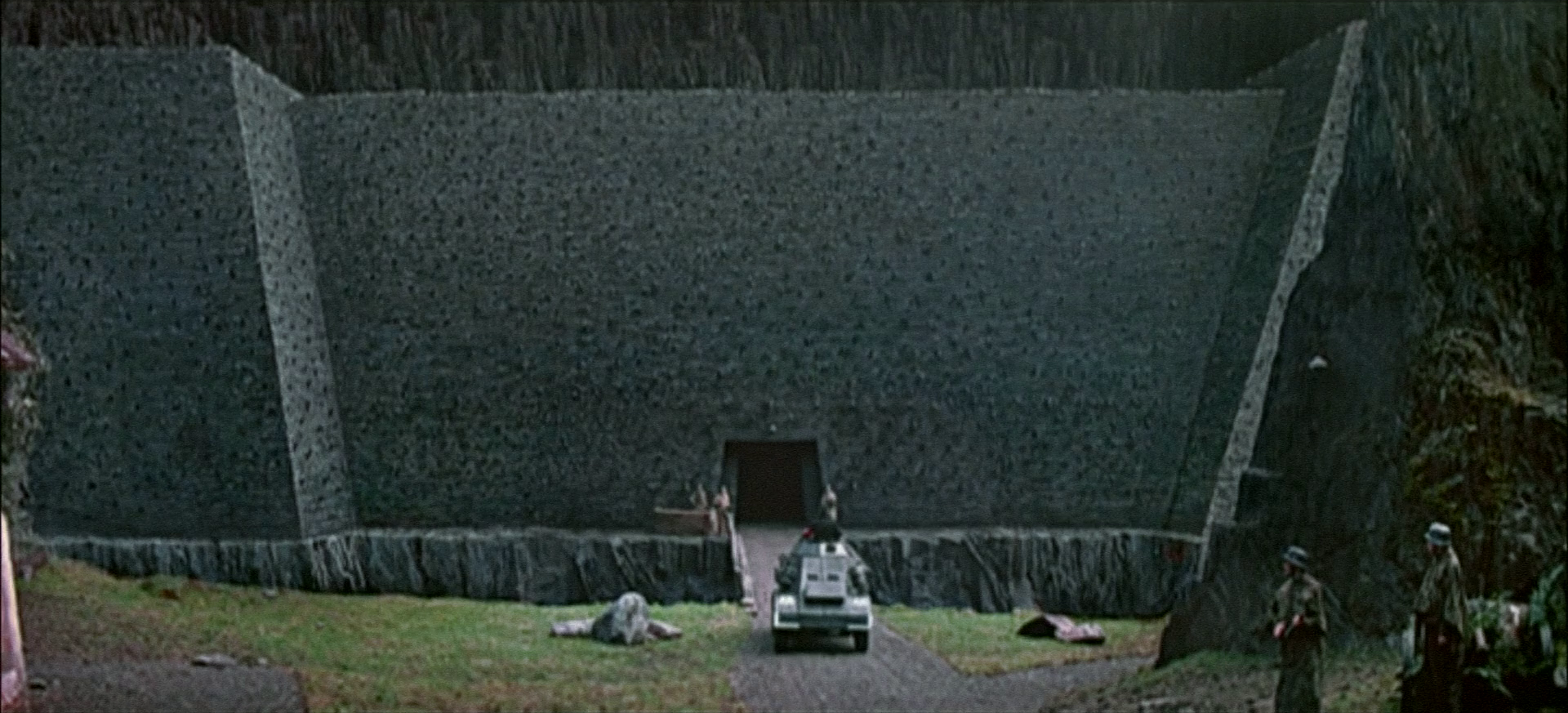

Se mi si permette una provocazione, la verità è che The Keep è il film di genere di una major statunitense più “italiano” che sia mai stato realizzato.

Innanzitutto, per l’improbabile cast internazionale atto a garantire fonti di finanziamento diversificate e un bilancio complessivo relativamente contenuto. Ian McKellen nei panni di un accademico rumeno e Gabriel Byrne in quelli di un maggiore delle SS sono scelte di casting, giusto per dirne due, che si potrebbero difficilmente immaginare in qualsiasi altro momento della carriera di Mann.

Dopodiché, per l’approccio che definirei “situazionista” alla stesura della sceneggiatura. Uno degli elementi caratteristici della commedia italiana è una scansione narrativa basata su situazioni contestualmente concatenate, ma prive di lacci drammatici molto stretti. Questo modello è in contrasto con la scuola americana, basata su poche scene madri unite da archi di transizione attentamente calcolati. Basti pensare alla laconica formula hawksiana per un film riuscito: “tre buone scene e nessuna scena cattiva.” Viceversa, nella scuola italiana classica, si potrebbe dire che quasi ogni scena abbia il potenziale o l’ambizione di diventare un climax; una struttura antologica che si sforza in ogni momento di distillare il meglio dei suoi interpreti, autori e tecnici.

L’eredità di questa scuola si riflette al di là della commedia, naturalmente debitrice della tradizione teatrale, influenzando il cinema di genere italiano in tutte le sue vertenti, horror incluso. È un fatto noto che la commedia italiana sia stata una fertile officina di scrittori e registi che più tardi si sono distinti in bel altri generi: basti pensare a Corbucci, Fulci, Argento, fra molti altri. Ed è a questo che si riferiscono molti spettatori contemporanei quando distinguono la logica “onirica” delle produzioni nostrane: assuefatti a un modello drammatico stringente e al realismo psicologico che imperano oggigiorno, non riescono più a rapportarsi alla ricerca dell’effetto e alla visionarietà di certi autori senza ricorrere all’ironia, al culto o alla fuga dalla realtà.

Nonostante The Keep non sia una produzione italiana, e i modelli di Mann fossero diversi (Pabst e Murnau in primis), non sarebbe difficile immaginare lo stesso progetto nelle mani di un Bava, un Argento o un Fulci, per restare sui nomi più noti, anche perché tutti e tre erano ammiratori e profondi conoscitori dell’espressionismo tedesco. Non voglio dire con questo che il risultato finale sarebbe stato identico: soltanto che questi registi siano accomunati da una coscienza sopraffina delle possibilità artistiche della tecnica cinematografica, a punto tale da avere bisogno della sceneggiatura solamente come trampolino di lancio per il loro lavoro di messa in scena.

Curiosamente, questo specifico aspetto è diventato preponderante nella fase tardia dell’opera di Mann, esemplificato alla perfezione da Blackhat, un’altra produzione travagliata e posteriormente rinnegata dal regista di matrice tattile, sensoriale, piuttosto che drammatica. In The Keep, troviamo già in nuce quel punto di arrivo, a dimostrazione che non si tratta di un errore di percorso, bensì di uno schizzo preparatorio fondamentale per lo sviluppo del suo stile.

P.S. Nonostante il film sia ufficialmente irreperibile, esistono copie in pellicola digitalizzate rese disponibili da archivisti amatoriali ma assolutamente rispettabili. L’autore di questo articolo si rende disponibile a indirizzare qualsiasi lettore interessato nella loro ricerca.