Prendi una nazione, ad esempio gli Stati Uniti d’America; non trattarla male ma nemmeno dille che l’ami. Falla invece visitare (non viaggiare) da un uomo, magari trafitto da una noia depressiva, pronto altresì a non “perdersi” per le piccole cose ma a tentare di ri-trovare un posto dentro di sè. Si potrà creare così una nuova Odissea, con un Ulisse ingenuo e accattivante in America, terra meravigliosa. Questo è This must be the place, film girato da Paolo Sorrentino.

Prendi una nazione, ad esempio gli Stati Uniti d’America; non trattarla male ma nemmeno dille che l’ami. Falla invece visitare (non viaggiare) da un uomo, magari trafitto da una noia depressiva, pronto altresì a non “perdersi” per le piccole cose ma a tentare di ri-trovare un posto dentro di sè. Si potrà creare così una nuova Odissea, con un Ulisse ingenuo e accattivante in America, terra meravigliosa. Questo è This must be the place, film girato da Paolo Sorrentino.

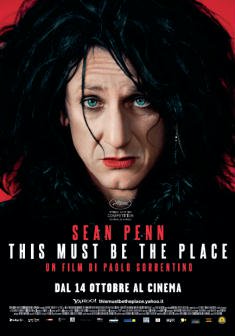

L’eroe è l’ebreo Cheyenne/John Smith, ex rock star di 50 anni, con lo stesso rossetto, volto imbiancato, occhi bistrati, capelli lunghi scarmigliati e unghie laccate di quando saliva sul palcoscenico. Vive agiatamente nella periferia di Dublino con Jane, moglie da 35 anni, concreta e spiritosa, tanto quanto lui inconcludente e catatonico. Il suo unico “lavoro” è ora quello di far mettere insieme due giovani problematici. Quando muore, di morte naturale, il padre, con il quale non aveva alcun rapporto, deve andare a New York per la formalità del funerale. Si troverà invece a proseguire la ricerca-ossessione paterna nel punto in cui si era fermata: vendicare un’umiliazione subita in un campo di concentramento.

Il film è dunque un racconto di viaggio, che attraversa luoghi e personaggi apparentemente già visti in tanti film hollywoodiani; in realtà sono reinventati da uno sguardo nuovo e profondo che isola le persone, immergendole in paesaggi vuoti e sconfinati o chiudendoli in case tristi. Tutto questo grazie all’illustrazione di Luca Bigazzi, che fa vincere al film il David di Donatello per la fotografia (in realtà di David ne vince 6). Grazie alla collaborazione nella sceneggiatura di Umberto Contarello, che già aveva tracciato per capirci il plot di Marrakech Express. Ma soprattutto per la pittoricità della regia di Sorrentino, che si ispira al cinema on the road di Lynch e Wenders e alla fiaba surrealistica di Tim Burton. Usa continuamente le carrellate, con la macchina da presa che circonda i personaggi con sinuosi movimenti, e i dolly puramente esornativi.

L’America di This must be the place sembra quella vista in un normale film americano indipendente. Questa produzione internazionale (Italia, Francia, Irlanda) è distribuita negli Stati Uniti sotto l’egida dei fratelli Harvey e Bob Wenstein, due icone del cinema indipendente. Per questo sembra un’America già vista, immobile, come un quadro di Hopper, nel quale il guardare alla maniera di Leopardi oltre la siepe, equivale sempre a rinascere.

Lo straniamento che si respira è quello di un’opera “postmoderna”, simile a quella di De Lillo: una collezione casuale di luoghi e persone legati solo dal comune spaesamento. È come se le distanze siano punti di assenza, su una mappa vasta e irriducibile all’unitarietà. I personaggi incontrati sono dei superstiti ad un naufragio che ha fatto irrimediabilmente smarrire le proprie radici. A cominciare da Cheyenne, mirabilmente interpretato da Sean Penn, il cui nome rimanda ad un popolo pellerossa massacrato dagli invasori bianchi. Sorrentino per parlare degli Stati Uniti, non può dunque che seguire con la cinepresa questo “indiano”, ebreo errante uscito da un romanzo di Roth, che peregrina nell’America profonda e sterminata, con le lunghe autostrade nel deserto, le pianure solcate da grandi fiumi e le imponenti catene montuose.

This must be the place diventa così una sorta di film a tappe sugli Stati Uniti. A cominciare dal viaggio di andata fatto su una nave (per paura dell’aereo), che accomuna il protagonista agli emigranti italiani, ai primi pick and showel che hanno assiepato i bastimenti, carichi di speranze e forieri di molte sofferenze. Ora non si sentono discorsi pieni di aspettative, ma solo un cicaleccio di donne che parlano dell’efficacia di un rossetto: una conferenza dunque sul nulla, a cui invece Cheyenne da un contributo di un’inaspettata e sapiente efficacia. C’è già il primo incontro emblematico con una bellissima ragazza che di notte, sola, sdraiata con una gamba ingessata, regala al protagonista un sorriso d’intesa, anticipatore di altri incontri insoliti e non certo “turistici”.

Nella prima tappa a New York, il funerale ebraico del padre e il concerto di David Byrne dominano la scena. In particolare il leader dei Talking Heads e la sua canzone del 1982 (che dà il titolo al film) hanno contribuito al successo del film. E caratterizzano per contrasto la figura di Cheyenne: tanto vero artista e sperimentatore Byrne, quanto comune popstar Cheyenne, che faceva soldi scrivendo canzoni deprimenti, che hanno per giunta spinto alla morte dei giovani fragili. Riaffiora anche l’America alternativa e stravagante che piace a Sorrentino. Quella fatta da un pattinatore, vestito di una pimpante e dinamica tuta blu, che in pieno parco cade miseramente per terra. Oppure l’uomo d’affari di nome Ernie Ray, vestito con un gessato con tanto di spilletta americana, che cede la sua amata pick-up al nostro eroe, con cui intraprende il viaggio. O ancora il facoltoso ebreo di nome Mordecai Midler, esperto cacciatore di nazisti, che lo aiuterà nella sua missione ed ora mostra delle diapositive sull’olocausto ai ragazzi. Infine, un passaggio a livello realizzato con una gigantesca bottiglia di McGinley.

La seconda tappa di questo stationendrama è Bad Axe, nel Michigan. Le stanze di un motel emblematicamente tutte vuote e un tatuatore incontrato in un tipico pub che parla filosoficamente di riconoscenza, si alternano all’anziana moglie del nazista oggetto della ricerca. Lei, un tempo insegnante di storia, cattolica come solo gli americani sanno essere, vive con una vera oca e tante bambole in una triste casetta, assaltando il frigo di notte per riempire un vuoto esistenziale.

Nelle strade sterminate del paesaggio desertico di Almagordo, in New Mexico, è normale incontrare un signore indiano che entra in macchina e scende poco dopo, disperdendosi nel deserto da cui è venuto. Si incontra una ragazza di nome Rachel che lavora nel fast food specializzato in waffle e pancake, con un tavolo da ping pong. Lei vive con un figlio grasso che ha paura di nuotare e che canta la canzone del film, conoscendola nella versione cover degli Arcade Fire. C’è la scultura del pistacchio più grande del mondo, come dice il Guinness World Record, i camion sfrecciano senza riguardo per le persone e le cose, comprare un’arma è facilissimo e le ragazze punk sono grasse e stupide.

L’ultima tappa di questo viaggio americano si svolge tra le montagne innevate di Huntsville, nello Utah. Qui i pub hanno i bufali imbalsamati e soprattutto si può incontrare l’inventore della valigia con il carrello, che ha il volto di Harry Dean Stanton, in un omaggio fatto da Sorrentino a Wenders, Milius, Cox ed Hellman.

Venghino Signori, venghino. Questa è l’America di Paolo Sorrentino.