Come accennato nell’articolo dedicato a The Keep, l’inizio della carriera registica di Fulci si diede con la commedia e una serie di film di Franco e Ciccio, piuttosto che con il genere horror e affini. Fu solo nel 1971 che firmò il suo primo vero giallo, Una lucertola con la pelle di donna (se non si conta Una sull’altra, del 1969, stilisticamente diverso dal resto del genere), laddove il suo debutto nel lungometraggio (I ladri) data addirittura al 1959. A onor del vero, il suo western Le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro, del 1966, presagiva una vena sadica che avrebbe avuto modo di esplorare a partire dalla decada successiva. Basti pensare alla fustigazione sofferta da Franco Nero per poi compararla con l’esecuzione della Maciara in Non si sevizia un paperino, uscito sei anni dopo.

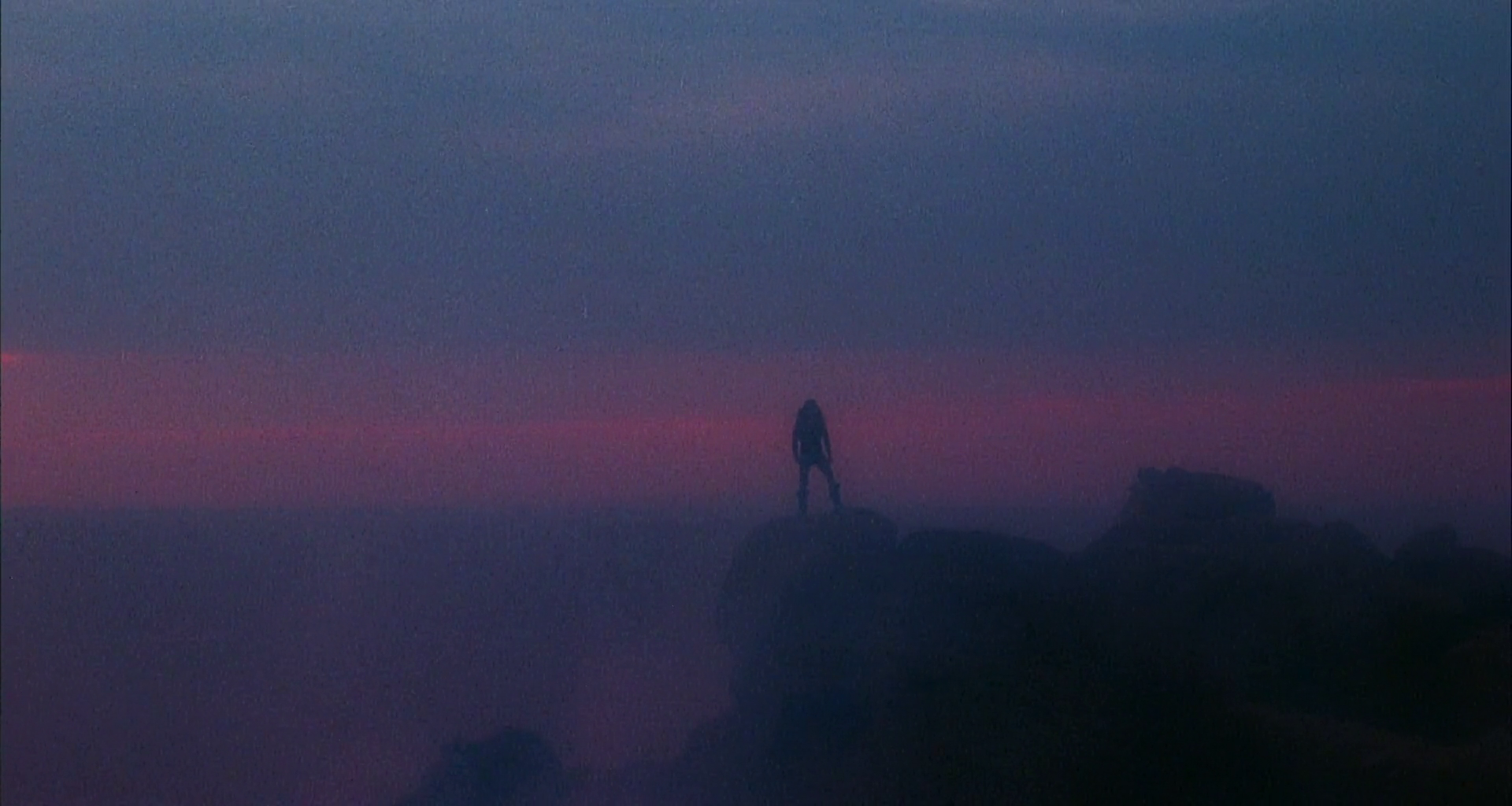

Un altro elemento che risalta da Le colt è la gestione della fotografia, caratterizzata da un effetto flou che la separa dalla maggior parte dei western italiani dell’epoca. È uno dei tratti distintivi dell’opera posteriore del regista, responsabile dell’atmosfera “trasognata” di film quali …e tu vivrai nel terrore! L’aldilà, Quella villa accanto al cimitero e anche e soprattuto Conquest, del quale si scrive in questa sede.

Infine, Le colt attua da spartiacque nella sua fusione irrisolta fra due diversi generi, ossia, il western e la commedia. Si è già scritto sul debito che il cinema di genere italiano aveva verso la commedia nazionale. Persino Clint Eastwood si è pronunciato in merito, definendo i western italiani in cui comparve delle “commedie,” o parodie dei classici americani, ragion per cui volle distaccarsene creando una nuova persona cinematografica fra la fine degli anni 60 e l’inizio dei 70.

Quest’ottica potrà sbigottire un osservatore italiano, ma non è priva di senso. Le colt è forse uno dei casi più emblematici di questo tono pseudo-parodico, a cominciare dalla battuta ritornello “Ehi, gentleman!” di George Hilton, passando per il pathos malriposto del dramma familiare del protagonista e, per finire, l’eccesso macchiettistico dello psicotico Junior Scott, interpretato da Nino Castelnuovo, cattivo col sorriso perennemente incollato sulle labbra à-la Richard Widmark in Kiss of Death.

Ognuno di questi elementi ha il suo peso per un’adeguata comprensione del Fulci che di solito tutti conoscono (o pensano di conoscere), contenuto nel periodo che va dagli anni 70 all’inizio degli 80. Conquest si situa nel 1983, ai margini di questo intervallo, facendo parte di un arco discendente nel quale il regista si trovò a lavorare in condizioni produttive sempre meno dignitose.

Due fenomeni contestuali vanno necessariamente citati. Gli anni 80 videro il trionfo della Nuova Hollywood (da non confondere con il Rinascimento hollywoodiano, simbolicamente inaugurato da Easy Rider e altrettanto simbolicamente concluso da Heaven’s Gate), del cinema giovanile ad alto budget e dei generi tradizionali, parallelamente a un processo di ricerca e sviluppo di effetti visivi avveniristici. Uno degli sbocchi di questo magma produttivo sarà il genere fiabesco per adulti e tardo adolescenti, esemplificato da titoli come il già citato The Keep, Excalibur, Legend, Conan the Barbarian, Willow, Ladyhawke, In the Company of Wolves, fra molti altri. In misura maggiore o minore, ciascuno di questi film mescola elementi infantili e fantastici con altri di inusitata durezza e maturità, giocando spesso sulla violenza, la morte e l’erotismo con una plasticità che “risana” la sgradevolezza (così come l’incompatibilità politica e culturale) di molte rappresentazioni degli anni 70. Conquest è chiaramente figlio di questi tempi, presentando una vicenda archetipica a tinte vivide e occasionalmente grottesche.

A giudicare dal titolo lapidario, mantenuto in lingua inglese anche per il mercato nazionale (originalmente doveva intitolarsi Mace il Fuorilegge), è facile supporre che la produzione sperasse di bissare il successo ottenuto dall’industria italiana in altri generi “importati” dagli Stati Uniti, come appunto il western. Considerato in prospettiva, può sembrare un proposito ingenuo, ma non bisogna dimenticare che il western non fu un caso di successo isolato: sia Dawn of the Dead, prodotto da Dario Argento, sia Zombi e L’aldilá, entrambi di Fulci, ottennero risultati considerevoli sul mercato internazionale, in un arco di tempo che va dal 1978 al 1981. La scommessa sulla carta poteva quindi sembrare ragionevole, a punto tale da mettere insieme una pur labile co-produzione fra Italia, Spagna e Messico.

Il problema è che, a livello nazionale, gli anni 80 furono marcati da un secondo, conseguente fenomeno: la perdita di terreno della produzione italiana rispetto alle importazioni americane. L’addolcimento di misure protezionistiche che avevano favorito i produttori dopo il secondo dopoguerra, e soprattutto a partire dagli anni 60, ebbe sicuramente il suo peso. La progressiva scomparsa o il ritiro dalle scene di molti degli autori più importanti degli anni d’oro del cinema italiano fu un altro fattore significativo. Detto questo, bisogna ammettere che, se anche la classe governativa avesse gestito meglio i meccanismi di finanziamento ed esibizione, e quella produttiva avesse saputo rigenerarsi per mantenersi al passo coi tempi, sarebbe stato comunque difficile, per non dire impossibile, competere con i conglomerati industriali americani, capaci di sollevare risorse improponibili per qualsiasi entità europea (a eccezione forse di Luc Besson, il cui cinéma du look comincerà proprio in questa decada). Le bizzarre strutture di co-produzione che abbondavano già dagli anni 50, girate in gran parte senza suono diretto e impacchettate con doppiaggi differenti per ogni paese, non avrebbero più avuto presa sul mercato internazionale, in particolare su quello americano. A partire da questo momento, le produzioni europee diverranno sempre più insulari e riservate al consumo interno, oppure al circuito dei festival, mentre le co-produzioni di genere alla Conquest sembreranno strani relitti incagliati sulla riva del tempo.

Inaspettatamente, è proprio questa manchevolezza che può sancire la rivalutazione dell’horror fantastico di Fulci. Le condizioni di produzione anacronistiche ben si addicono alla vicenda, ambientata in uno spazio-tempo imprecisato e popolato da gorgoni che conferiscono al film un tono atavico, primordiale, mitico. Il richiamo alla narrazione epica è rafforzato da una struttura che accumula peripezie spesso sconnesse, durante la quale l’equilibrio drammatico fra i personaggi può sbilanciarsi drasticamente. La differenza fra la volgarizzazione lucasiana di Joseph Campbell e l’approccio di Fulci e dei suoi sceneggiatori è lampante nella gestione del personaggio di Ilias (Andrea Occhipinti), così come nella tarda introduzione di Mace (Jorge Rivero), che pur dava il nome al titolo provvisorio del film. Il quesito su chi dei due sia il vero protagonista della storia ottiene una risposta solo verso la conclusione, che sfugge ai semplicistici moralismi stampati sui manuali di sceneggiatura.

Fulci non incentra un universo fittizio sulle necessità di uno o più personaggi: al contrario, si serve di questi agenti per enfatizzare la carica aliena e il potere suggestivo dell’ambientazione. Poco o nulla ha un proposito costruttivo nel mondo di Conquest; tutto è violenza e mistero originario. Si tratta di un approccio analogo al simbolismo nelle arti figurative, la cui influenza sulla scenografia, figurini e pianificazione è evidente. L’effetto flou, l’illuminazione eterea e la gestualità pittorica dei personaggi (in particolare degli antagonisti Ocron e Zora) sono stratagemmi formali che attingono da un piano irrazionale, manifestandolo e trascendendolo allo stesso tempo.

In ciò consiste la visionarietà, e Conquest è l’ennesima dimostrazione che Fulci la esercitava con un comando pieno e consapevole.